Grafik: Florian Windhager

Sichtbarmachung und Kommunikation von kulturellen Sammlungen im Netz

Von:

Sabine Fauland (Museumsbund Österreich), Online

Ausstellungsräume als Schaufenster

Zusammenfassung des Vortrages von Florian Windhager, Universität für Weiterbildung Krems, &

Michael Smuc, mindfactor.at, Wien, im Rahmen der ARGE Digitales Museum, 6. März 2024

Die Digitalisierung von musealen Sammlungen kann lokale Kulturgüter für ein globales Publikum sichtbar machen und somit reale Museumsbesuche bewerben, vorbereiten und begleiten. Studien belegen, dass kulturinteressierte Besucher:innen gerne (aber oft ohne konkretes Ziel) digitale Sammlungen erkunden, um dabei Neues kennenzulernen. Museumsdatenbanken richten sich demgegenüber oft an Expert:innen und setzen Wissen über den Aufbau von Sammlungen voraus, um sich in den Datenmengen zurechtzufinden. Interaktive Visualisierungen können dabei helfen, Überblicke über kulturelle Sammlung zu etablieren – und diese dann eigenständig oder narrativ angeleitet zu erkunden. So werden Faktoren der Bekanntheit, Zugänglichkeit und Attraktivität einer digitalen Sammlung deutlich verbessert.

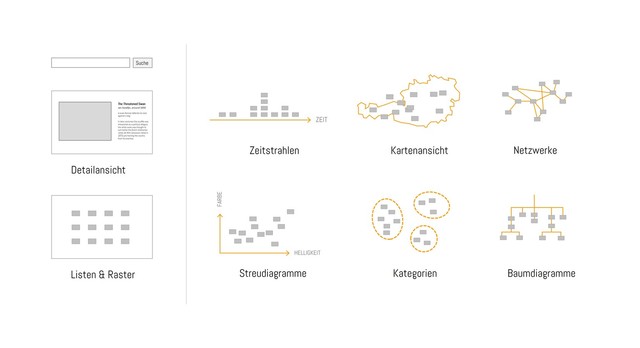

Visualisierungen nutzen die menschlichen Fähigkeiten der Mustererkennung, um den Aufbau von Objekt- und Datensammlungen sichtbar zu machen. So können herkömmliche digitale Ansichten (im Bild links Detailansicht sowie Listen oder Raster) mit verschiedenen diagrammatischen Perspektiven (im Bild rechts Zeitstrahlen, Karten, Netzwerke, sowie Streu-, Mengen- und, Baumdiagramme) ergänzt werden. Der Vortrag führte in die Thematik ein und wollte eine möglichst konkrete Diskussion über die Weiterentwicklungen von digitalen Schaufenstern und musealen Schauräumen im Netz mit den Teilnehmer:innen eröffnen.

Digitale Ausstellungsräume als „Schaufenster“ zu denken diente hierbei als wertvolle Leitidee, weil so der üblicherweise abstrakte digitale oder virtuelle Raum in die analoge Welt zurückübersetzt werden kann, in dem üblicherweise kulturelle Sammlungen präsentiert werden. Unsere Aufgabe ist es, die Inhalte im digitalen Raum so aufzubereiten, dass Nutzer:innen so angezogen werden wie von Schaufenstern in der realen Welt. In viele Sammlungen jedoch fehlen diese Fenster bis dato.

Sammlungsvisualisierungen als Anreiz für tiefergehende Beschäftigung

Anziehende Räume für materielle Sammlungspräsentation zu schaffen, funktioniert in Gedächtnisinstitutionen im analogen Raum traditionell gut, hinsichtlich der digitalen Präsentation gibt es hier aber noch keine Routine und viele Unsicherheiten, teils auch fehlendes Know-how. Digitale Systeme befinden sich teils erst im Aufbau, die Datenaufbereitung ist (noch) mangelhaft, die digitale Infrastruktur noch nicht auf Höhe der Zeit, Fragen der Langzeitarchivierung sind offen – erst am Ende dieser technischen Herausforderungen stehen Fragen der digitalen Vermittlung und der Rezeption. Die Bedürfnisse von Nutzer:innen (unersetzlich für nutzer:innen-orientiertes Design) sind zudem selten vor dem Beginn eines Digitalisierungsprojekts bekannt.

Viele Online-Sammlungen und öffentliche Sammlungsdatenbanken richten sich an Expert:innen: Über ein Suchfeld werden konkrete Anfragen erfasst. Dies setzt Wissen über Inhalt und Struktur der Sammlung voraus. Allen anderen Nutzer:innengruppen ist ein generelles Interesse gemein, sie wissen aber nicht genau, was sie erwartet; ihnen fehlt das Wissen über Inhalt und Struktur der Sammlung. Hier können Sammlungsvisualisierungen helfen. Statt von Beginn an Hürden aufzubauen, sollte gleich gezeigt werden, was es zu entdecken gibt.

Das ist mit reichen Übersichten und Überblicken möglich, für die Visualisierungen zusätzlich unterstützend sind.

Möglichkeiten von generösen Sammlungsvisualisierungen

Zusammenfassend sind Kennzeichen von generösen Sammlungsvisualisierungen folgende Prinzipien:

- Show first, don’t ask

- Provide rich overviews

- Provide samples

- Provide context

- Share high quality primary content

Es können Beispiele aus den Beständen angeboten werden, Objekte umfangreich kontextualisiert werden anstatt Nutzer:innen mit einer Masse an möglichen Objekten zu überfordern. Ein Flanieren in den virtuellen Ausstellungsräumen soll selbständig möglich sein. Marian Dörk prägte den Begriff „Information Flaneur“: Ähnlich wie man eine Stadt erkundet, spaziert man durch virtuelle Informationsräume, um sich schrittweise Überblick zu verschaffen. Viele Sammlungspräsentationen führen lediglich über ein Suchfeld zu Objekten, erlauben also nur gewisse Bewegungsmuster. Die Idee des Flanierens eröffnet demgegenüber mehr Wahlmöglichkeiten und schafft damit mehr Raum. In analogen Ausstellungsräumen von Gedächtnisinstitutionen funktioniert dies wunderbar, die Übersetzung ins Digitale ist oft noch nicht gegeben. Digitalisierung verdoppelt die Bestände (Digital Twins) in gewisser Hinsicht und eröffnet den Zugang zur gesamten Bandbreite der umfangreichen Sammlungen, die allerdings auf einem sehr kleinem Bildschirm Platz finden müssen. Dadurch ergibt sich in vielen Sammlungspräsentationen eine vereinfachte Darstellungsform in der Form von Listen und Rastern, die allerdings nicht immer sehr einladend sind.

Beispiele aus der Praxis

Sammlungen lassen sich aber auch anders darstellen! Datenvisualisierung wird definiert als die „Verwendung von computergestützten, interaktiven, visuellen Darstellungen von abstrakten Daten zur Unterstützung der menschlichen Wahrnehmung und des Denkens“ (vgl. Stuart K. Card u. a., Readings in Information Visualization: Using Vision To Think, 1999).

Wie können diese Methoden – Zeitstrahlen, Karten, Netzwerke uvm. – für Museen und Ausstellungen sinnvoll angewendet werden? Oder anders gefragt: Wie kann die Breite des Bildschirms genutzt werden, um Nutzer:innen neue Ansichten, neue Informationen anzubieten, mit denen sie sich dann dynamisch beschäftigen können?

Voraussetzung, um solche Formen von Visualisierungen und Vernetzungen aufzuzeigen, sind Datensätze mit einer gewisse Mindestmenge an Informationen zu den einzelnen Objekten.

Es gibt eine Vielzahl an möglichen Visualisierungen, mit manchen davon wird der Umgang schon viele Jahrtausende gepflegt, wie bspw. Karten, andere – wie bspw. Netzwerke – sind erst seit einigen Jahrzehnten gebräuchlich.

- Olafur Elisasson, Uncertain, 2010–2014

Wie Objektwolken erzeugt ein Algorithmus eine zufällige Anordnung. Wird ein Objekt angeklickt, öffnen sich Verbindungen zu anderen Werken.

- Serendipity, Archive of Digital Art, Zentrum für Bildwissenschaften, Krems, 2023

Eine Zufallsanordnung zeigt alle Objekte der Sammlung Digital Art.

- Lev Manovich, Cultural Analytics Lab, 2017ff.

Bei vielen Projekten hier kommen Streudiagramme zu Einsatz. Hier werden Sammlungen visuell untersucht und geordnet, bspw. nach Helligkeit oder Farbintensität.

- Inventing Abstraction, MOMA, New York, 2012

Netzwerke bieten Zusammenhänge zwischen Objekten, in diesem Fall welche Künstler:innen in welchen Netzwerken wie kollaboriert haben.

- VIKUS Viewer, Urban Complexity Lab, Fachhochschule Potsdam, .

Hier wird die Sammlung (Skizzenblätter Friedrich Wilhelms IV) nach Stichwörtern und in Form eines Zeitstrahls geordnet. Das Modell ist dank Open Source frei verwendbar.

- COINS, Urban Complexity Lab, Fachhochschule Potsdam, Münzkabinett Berlin

Die Münzen können nach verschiedenen Parametern (Gewicht, Herkunft, Alter etc.) spielerisch geordnet werden.

Die Nutzung von Karten hat in punkto Visualisierung die längste Tradition. Mithilfe dieses Open-Source-Tools kann die eigene Sammlung in einer Karte verordnet werden.

- Vallo Alpino, Südtiroler Landesmuseum Festung Franzensfeste, ,

Visualisierung und Dokumentation des Alpenwalls in Südtirol mit knapp 500 Bunkeranlagen inkl. Einem Rundflug als „Guided Tour“ und Details wie Zeitzeug:inneninterviews.

Knapp 6 Mio Objekte aus allen Disziplinen, Sunburst-Visualisierung mit vielen Unterkategorien, zusätzlich gibt es auch eine Netzwerk-Visualisierung.

Hier wird die Sunburst-Visualisierung mit einer Zeitlseite kombiniert sowie mit Storytelling-Elementen erweitert.

Interaktive 3D-Visualisierung von kulturellen „Leben und Werken“.

Gutes Interface-Design beginnt mit einer User-Data-Task-Analyse

Datenvisualisierungen verknüpfen zwei Positionen miteinander: Close Reading und Distant Reading. Nutzer:innen können sich eine umfassende, große Übersicht verschaffen oder sich mit einem bestimmten Objekt auseinandersetzen – und diese Ansicht stetig wechseln. Je lukullischer Sammlungen über Visualisierungen dargestellt werden, desto einladender ist es für Betrachter:innen, sich mit den Sammlungen tiefergehend zu beschäftigen. Die Nutzer:innen können dabei selbst entschieden, ob sie ins Details gehen oder sich einen Überblick verschaffen.

Frei nach dem Motto „Let’s build a unicorn, not look for one!” ist Datenvisualierung immer Teamwork. Selten sind Sammlungs-, Programmier-, Design-, Daten- und Statistikkenntnisse in einer Person abgedeckt, es ist also Teamarbeit. Um das geeignete Interface für die jeweilige Sammlung zu finden, braucht es Expertise und die richtigen Prozesse. Insbesondere sollte sich Zeit für die Data-User-Task-Analyse genommen werden: Was kann mit den Daten sinnvoll dargestellt werden? Wer sollen die zukünftigen Nutzer:innen sein – sind es Expert:innen oder Laien? Was sind deren Bedürfnisse und Ziele?

Allgemeine Visualisierungswerkzeuge zur Sammlungsvisualisierung

Karten

Zeitleisten

Storytelling

Diagramme

Netzwerke

Beispiele für Nachnutzbare Sammlungsvisualisierungen

Credits und Zusatzinfos:

Kontakte

Florian Windhager & Eva Mayr, Zentrum für Kulturen & Technologien des Sammelns, Universität für Weiterbildung Krems

Über die Vortragenden: Das Zentrum für Kulturen und Technologien des Sammelns der Universität für Weiterbildung Krems beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Visualisierung kultureller Sammlungen aus wissenschaftlicher Perspektive. Seit 2019 entwickeln wir mit Michael Smuc Visualisierungen für Museumswebseiten nach den Bedürfnissen des Museums und entsprechend der vorhandenen Daten zu konzipieren und benutzerzentriert zu entwickeln (z. B. für die Niederösterreichische Landessammlungen, Salzburger Museen und Sammlungen oder Südtiroler Landesmuseum Festung Franzensfeste).

Lesetipps:

Kontakte

Florian Windhager & Eva Mayr, Zentrum für Kulturen & Technologien des Sammelns, Universität für Weiterbildung Krems

Über die Vortragenden: Das Zentrum für Kulturen und Technologien des Sammelns der Universität für Weiterbildung Krems beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Visualisierung kultureller Sammlungen aus wissenschaftlicher Perspektive. Seit 2019 entwickeln wir mit Michael Smuc Visualisierungen für Museumswebseiten nach den Bedürfnissen des Museums und entsprechend der vorhandenen Daten zu konzipieren und benutzerzentriert zu entwickeln (z. B. für die Niederösterreichische Landessammlungen, Salzburger Museen und Sammlungen oder Südtiroler Landesmuseum Festung Franzensfeste).

Lesetipps:

- Marion Dörk, Sheelagh Carpendale, Carey Williamson: The information flaneur: A fresh look at information seeking. Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems, 1215–1224, 2021

- Marion Dörk, Christopher Pietsch, Gabriel Credico, One view is not enough: High-level visualizations of a large cultural collection. Information Design Journal, 23(1), 39–47, 2017. (PDF öffnet sich gleich)

- Mitchell Whitelaw: Generous Interfaces for Digital Cultural Collections, in: Digital Humanities Quarterly, 9(1), 2015.

- Sarah Kreiseler, Viktoria Brüggemann, Marion Dörk, Tracing exploratory modes in digital collections of museum Web sites using reverse information architecture. First Monday, 2017

- Florian Windhager, Paolo Federico, Günther Schreder, Katrin Glinka, Marian Dörk, Silvia Miksch, Eva Mayr: Visualization of cultural heritage collection data: State of the art and future challenges. In: IEEE transactions on visualization and computer graphics, 25(6), 2311-2330, 2018. (PDF öffnet sich gleich)