Richtige Pflege von Glasflächen ist wichtig.

Grundlegendes im Umgang mit Museumsvitrinen (#3)

"fogging" und Beleuchtung

Von:

Markus Wiechert (ARTEX Museum Service), Wien

Ein wichtiges Thema im Umgang mit Museumsvitrinen, ist die richtige Pflege der Glasflächen. Worauf gilt es hierbei zu achten? Und was sollte unbedingt vermieden werden?

Weiße Schlieren auf Vitrinengläsern: Woher kommen sie?

Immer wieder kann man auf Glasflächen von Vitrinen weiße Schlieren finden, in denen teilweise sogar Abdrücke von Saughebern oder Rollen erkennbar sind. Anders als vielleicht zu vermuten, handelt es sich bei diesem Phänomen nicht unbedingt um das Ergebnis einer unzureichenden Reinigung der Flächen, sondern um ein Erscheinungsbild, dass als hazing oder fogging bezeichnet wird. In einer von James Crawford durchgeführten Umfrage, an der sich 94 Restauratoren beteiligten, gaben ca. 60 % der Befragten an, schon einmal mit dem Thema fogging konfrontiert gewesen zu sein.

Es wird also deutlich, dass das Auftreten der weißen Beläge keine Seltenheit und ein eher verbreitetes Problem darstellt.

Es wird also deutlich, dass das Auftreten der weißen Beläge keine Seltenheit und ein eher verbreitetes Problem darstellt.

Was ist hazing bzw. fogging?

Die Begriffe hazing sowie fogging werden häufig synonym verwendet, wobei dies bei näherer Betrachtung im Zusammenhang mit Museumsvitrinen nur bedingt zutrifft.

So bezeichnet hazing einen Belag, der vor allem bei alten Glasobjekten oder bei Flachgläsern, die ständig in Kontakt mit Wasser sind, auftritt. Bei modernen Industriegläsern, wie sie üblicherweise bei Museumsvitrinen verwendet werden, taucht diese Form der Destruktion in Innenräume nicht auf.

Der Begriff fogging entstammt dem Automobil- bzw. dem Hochbau und bezeichnet dort ein Phänomen, das sowohl in Neuwagen als auch in Neubauten zu beobachten ist. Die hier zum Einsatz gelangenden Materialien emittieren eine große Menge an schwer flüchtigen organischen Verbindungen, sogenannten SVOCs (engl. Semi-Volatile Organic Compounds, wie z. B. Weichmacher), die sich in Form eines meist schwarzen Belags an Oberflächen wie Glas oder in Raumecken anlegen. Für den Bereich des Vitrinenbaus wurde der Begriff fogging hieraus entlehnt und bezeichnet in diesem Kontext die weißen Schlieren auf Glasflächen, wie sie auf modernen Industriegläsern gefunden werden können.

Der Begriff fogging entstammt dem Automobil- bzw. dem Hochbau und bezeichnet dort ein Phänomen, das sowohl in Neuwagen als auch in Neubauten zu beobachten ist. Die hier zum Einsatz gelangenden Materialien emittieren eine große Menge an schwer flüchtigen organischen Verbindungen, sogenannten SVOCs (engl. Semi-Volatile Organic Compounds, wie z. B. Weichmacher), die sich in Form eines meist schwarzen Belags an Oberflächen wie Glas oder in Raumecken anlegen. Für den Bereich des Vitrinenbaus wurde der Begriff fogging hieraus entlehnt und bezeichnet in diesem Kontext die weißen Schlieren auf Glasflächen, wie sie auf modernen Industriegläsern gefunden werden können.

Wie entsteht fogging?

Die genaue Ursache für das Auftreten von fogging ist nicht eindeutig geklärt. Bisherige wissenschaftliche Untersuchungen zu Belägen auf Gläsern brachten zwar Hinweise auf bestimmte chemische und physikalische Vorgänge, die fogging verursachen könnten, aber gleichzeitig gibt es ebenso viele Erkenntnisse, die diese Ansätze widerlegen.

In Analysen konnten allerdings mehrere mögliche Faktoren eingegrenzt werden, die in Verdacht stehen, einen Einfluss auf die Bildung des Belags am Glas zu haben.

Hierzu zählen:

In Analysen konnten allerdings mehrere mögliche Faktoren eingegrenzt werden, die in Verdacht stehen, einen Einfluss auf die Bildung des Belags am Glas zu haben.

Hierzu zählen:

- SVOCs & VOCs (Volatile Organic Compounds, wie z. B. Benzol) aus dem verbauten Material bzw. den Objekten selbst

- Besonders dichte Vitrinen mit schwacher Luftumwälzung

- Prozesse in der Herstellung des Glases bzw. während der industriellen Reinigung

- Weiterverarbeitung des Glases

- Verwendete Reinigungsmittel

- Klimabedingungen am Aufstellungsort der Vitrine

Auf einige dieser Faktoren kann nur in einem geringem Grad Einfluss genommen werden, um das Auftreten von fogging zu reduzieren. So ist beispielsweise kaum eine Einwirkung auf den industriellen Herstellungsprozess des Glases möglich. Jedoch können die Dichtheit der Vitrine, die Klimatisierung, die verwendeten Vitrinenmaterialien sowie die ausgestellten Objekte selbst auf die Problematik des auftretenden fogging –Phänomens hin angepasst bzw. individuell betrachtet werden.

Da die Ergebnisse der bisherigen Forschung noch keine eindeutigen Schlüsse zu diesem Thema zulassen, haben wir uns entschieden, gemeinsam mit dem unabhängigem Institut HFA, eigene Analysen durchzuführen. Alle gewonnenen Resultate werden im Anschluss in einer Forschungsarbeit veröffentlicht. Finanzielle Unterstützung erhält dieses spannende Projekt vermutlich durch die FFG – Nationale Förderagentur für die unternehmensnahe Forschung und Entwicklung in Österreich.

Neben den genannten Faktoren, die eine Einflussnahme zur Reduzierung von Glasverunreinigungen zulassen, kann auch auf die Benetzbarkeit von Gläsern positiv eingewirkt werden. Die Benetzbarkeit ist zum Beispiel dann relevant, wenn man die eingangs erwähnten Abdrücke von Saughebern oder Rollen auf Glasoberflächen betrachtet. Im Detail bedeutet dies: Eine Glasoberfläche ist hoch reaktiv in Bezug auf ihre Fähigkeit Wassermoleküle zu binden. Der Kontakt mit Saugern oder Rollen lässt auf der Glasoberfläche – auf der mikroskopischen Ebene – unterschiedliche Bereiche entstehen. Durch die variierende Benetzung dieser unterschiedlichen Bereiche werden so die Formen der Sauger und Rollen auf dem Glas sichtbar.

Obwohl der Prozess der Reinigung in vielen Fällen schwierig ist, da der Vitrineninnenraum oft nur erreicht werden kann, sobald sich hier keine Objekte mehr befinden, ist es prinzipiell möglich, den Prozess der wiederkehrenden Reinigung von Glasflächen positiv zu beeinflussen. So vermindert eine regelmäßige Reinigung mit geeigneten Reinigungsmitteln den Belag und mit jeder zusätzlichen Reinigung die „Geschwindigkeit“, bis der Belag erneut sichtbar wird. Über die Tatsache, welche Reinigungsmittel die Beläge reduzieren sowie ihre Neuentstehung verhindern, können bisher nur Vermutungen angestellt werden. In unserer Forschungsarbeit zu diesem Thema, werden wir auch Ergebnisse hinsichtlich unterschiedlicher Reinigungsmittel anführen können.

fogging-Verstärker: die falsche Beleuchtung

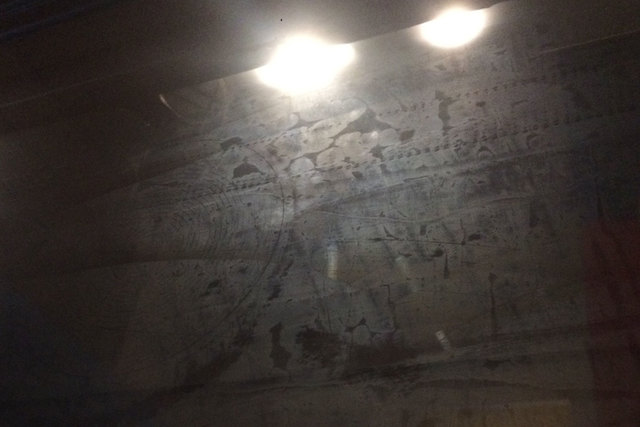

Natürlich sollte es das Ziel sein, das Auftreten von fogging von Beginn an zu vermeiden. Ist dennoch ein Belag auf dem Glas entstanden, kann ein – eigentlich leicht vermeidbarer – Faktor das Problem zusätzlich verstärken: die „falsche“ Beleuchtung.

Wenn das Licht in einem ungünstigen Winkel auf die Stellen mit dem Belag trifft, wird deren Sichtbarkeit um ein Vielfaches verstärkt. In diesen Fällen beginnt der Belag regelrecht zu leuchten, während an Vitrinen mit einer gut ausgerichteten Beleuchtung kein Belag erkennbar ist – und das selbst dann, wenn dieser hier im gleichen Ausmaß vorhanden ist.

Für eine optimale Beleuchtung von Vitrinen gilt es folgendes zu beachten:

- Die Beleuchtung kann mit einem guten Beleuchtungskonzept für die Objekte sehr gut gesteuert werden.

- Der Abstand zwischen der Lichtquelle und dem Objekt sollte nicht zu groß werden.

- Ein Beleuchtungssystem mit Stromschienen und auswechselbaren Leuchten ermöglicht eine individuelle Anpassung an das Objekt. Dies gilt auch bei nachträglicher Veränderung der Objekte.

- Für weitere Informationen und eine persönliche Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Fazit

Auf das Zusammenspiel bestimmter Faktoren, die vermutlich für die Entstehung von fogging oder hazing verantwortlich sind, kann teilweise leicht positiv eingewirkt werden. Wenn man die Stellschrauben kennt, kann die Gefahr dieser Beläge auf dem Glas auf jeden Fall deutlich minimiert werden. Sollte dennoch fogging oder hazing auf einer Glasfläche sichtbar werden, kann ein geeignetes Beleuchtungskonzept den Schaden beinahe unsichtbar machen.

Wir freuen uns, mithilfe unserer bereits laufenden Analysen sowie der bald veröffentlichten Forschungsarbeit, einen aktiven Beitrag zum Thema Vermeidung von hazing sowie fogging zu leisten und Museen sowie Vitrinenbaufirmen damit wertvolle neue Erkenntnisse zum Umgang mit Belägen auf Glasflächen zu liefern.

Credits und Zusatzinfos:

Foto: ARTEX Museum Service